新聞うずみ火 最新号

2024年6月号(No.224)

-

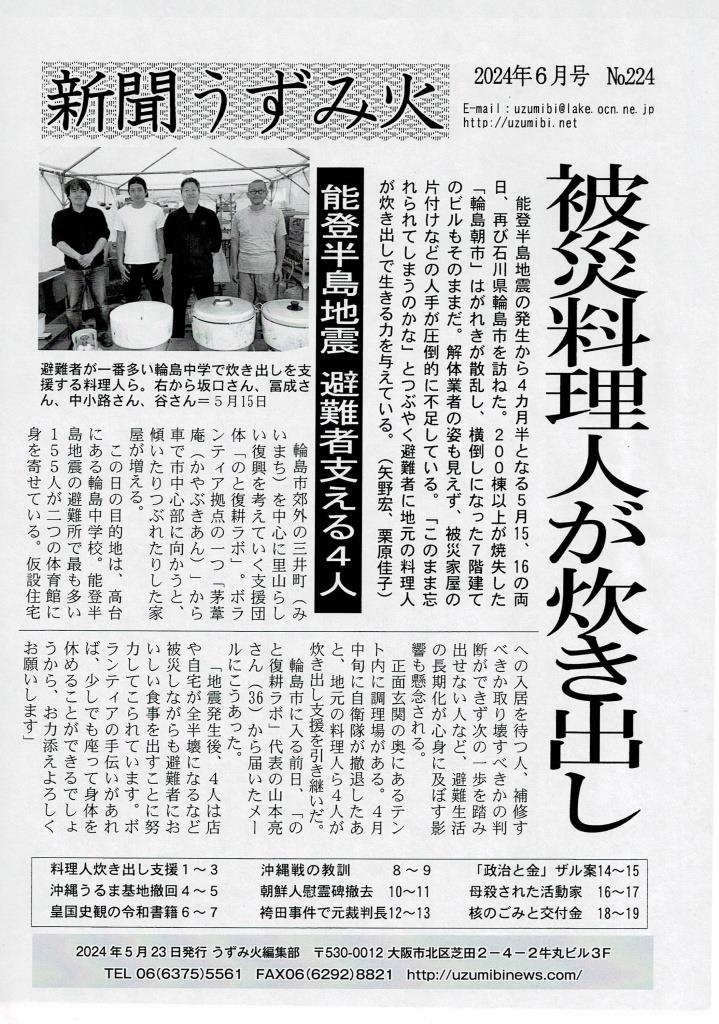

1面~3面 能登半島地震 避難者支える4人 被災料理人が炊き出し(矢野宏、栗原佳子)

能登半島地震の発生から4カ月半となる5月15、16の両日、再び石川県輪島市を訪ねた。200棟以上が焼失した「輪島朝市」はがれきが散乱し、横倒しになった7階建てのビルもそのままだ。解体業者の姿も見えず、被災家屋の片付けなどの人手が圧倒的に不足している。「このまま忘れられてしまうのかな」とつぶやく避難者に地元の料理人が炊き出しで生きる力を与えている。

輪島市郊外の三井町(みいまち)を中心に里山らしい復興を考えていく支援団体「のと復耕ラボ」。ボランティア拠点の一つ「茅葦庵(かやぶきあん)」から車で市中心部に向かうと、傾いたりつぶれたりした家屋が増える。

この日の目的地は、高台にある輪島中学校。能登半島地震の避難所で最も多い155人が二つの体育館に身を寄せている。仮設住宅への入居を待つ人、補修すべきか取り壊すべきかの判断ができず次の一歩を踏み出せない人など、避難生活の長期化が心身に及ぼす影響も懸念される。

正面玄関の奥にあるテント内に調理場がある。4月中旬に自衛隊が撤退したあと、地元の料理人ら4人が炊き出し支援を引き継いだ。

輪島市に入る前日、「のと復耕ラボ」代表の山本亮さん(36)から届いたメールにこうあった。

「地震発生後、4人は店や自宅が全半壊になるなど被災しながらも避難者においしい食事を出すことに努力してこられています。ボランティアの手伝いがあれば、少しでも座って身体を休めることができるでしょうから、お力添えよろしくお願いします」

炊き出しは昼と夜の2回で、1人あたりの食費は昼400円、夜600円。食材は地元の生産者やスーパーから購入しているという。

リーダーの冨成(とみなり)寿明さん(41)は市東部の町野町(まちのまち)で、ミシュラン一つ星を獲得した日本料理店「富成」の2代目店主。大阪や京都で修業した後、父親の仕出し店を懐石料理の店に改めた。能登の豊かさがつまった料理は、能登空港を利用する日帰り客を呼び込んだ。

冨成さんは生まれ育った里山を守るため、2018年に「町野川再生プロジェクト」を始め、環境保全や地域活性化にも取り組んできた。

…… -

4面~5面 沖縄・うるま市 陸自訓練場計画 超党派住民「国策」覆す(栗原佳子)

防衛省が沖縄県うるま市に整備を目指した陸上自衛隊訓練場計画が白紙撤回された。南西諸島の防衛力を強化する「南西シフト」の一環として計画が公表されたが、4カ月で頓挫した。一度決まった基地政策が覆るのは極めて異例だ。撤回を求め保革共闘した住民グループの共同代表、久高政治さん(75)に、現地を案内してもらった。

「衝撃でした。住民には全くの寝耳に水でしたから」。昨年12月20日、沖縄タイムスが「うるま市の元ゴルフ場に陸上自衛隊の訓練場新設」と特報した。ヘリ離着陸訓練、ミサイル部隊の展開訓練、空包を用いた戦闘訓練、夜間訓練などを想定。2024年度予算案に用地取得費を計上、26年度にも着工するという。

「陸自第15旅団(那覇市)を27年度までに師団規模へ改変する計画に伴い、陸自訓練場を新設する必要があると判断している」。一昨年12月の安保3文書で、第15旅団の師団格上げが明記された。いま一つの普通科連隊が二つに増強されるため、訓練場が必要という理屈だ。特報から2日後の同月22日、24年度予算案は閣議決定された。

うるま市は沖縄本島中部に位置する県第3の都市。05年に石川市、具志川市、与那城町・勝連町が合併した。元ゴルフ場は旧石川旭区の「東山カントリークラブ」(20㌶)。石川岳の山すそにあり、起伏に富んだショートコースが人気だったが、数年前閉鎖されたという。駐車場のアスファルトのあちこちに雑草が生い茂っている。

沖縄自動車道石川インターチェンジに近く、アクセスは抜群。市内の陸自勝連分屯地には3月、沖縄本島初の地対艦ミサイル部隊が新編され、宮古、石垣、奄美のミサイル部隊を束ねる連隊本部が置かれた。近くに海自、米海軍ホワイトビーチもある。防衛省はこの元ゴルフ場を格好の「適地」と見たのだろう。

しかしその周辺は住宅街。裏手には「県立石川青少年の家」がある。石川岳の豊かな自然環境を生かし、1975年に開所した施設で、小中学校の林間学校などに使われてきた。年間利用者は4万人。利用率は県内六つの青少年の家の中で最大の98%。宿泊棟とゴルフ場は60㍍しか離れていない。

…… -

6面~7面 育鵬社、自由社、さらに令和書籍 皇国史観 第3の教科書(栗原佳子)

この夏、来年から中学校で使われる教科書の採択が行われる。社会科では保守色の強い育鵬社、自由社の歴史・公民に加え、皇国史観を打ち出した令和書籍の歴史教科書が今年、初めて検定を合格した。元中学校社会科教師で「教科書問題を考える北摂市民ネットワーク」の相可文代さんは「好戦的な国民を作るための教科書」と警鐘を鳴らす。

文部科学省は4月19日、令和書籍の歴史教科書の検定「合格」を公表した。今年の検定結果は3月に公表されているが、文科省はこの時、令和書籍版の合否を保留。「決定未了」とし、約1カ月後に「追加合格」させるという異例の対応をとった。「いちどは『合格』が内定したのですが、動画投稿サイトで令和書籍の社長、竹田恒泰氏が、申請に関する内容をもらしていたことが発覚したと言われています」と相可さん。

竹田氏は明治天皇の玄孫で、「ネトウヨのアイドル」とも称される人物。歴史家ではないが、「中学校歴史教科書は反日的」だとして、竹田氏を主筆とし、氏周辺の学生と「日本人の日本人による日本人のための国史教科書」執筆に取り組んできたのだという。

…… -

8面~9面 「島田知事問題」とメディア 沖縄戦の教訓と「台湾有事」(謝花直美)

沖縄戦から79年となる2024年の現在。沖縄では自衛隊配備や米軍と共同作戦の訓練など、殺伐とした空気が生活に浸透している。こうした雰囲気は琉球処分も含め海外に膨張した日本の歴史に重なる。今年はそれらの出来事の節目にあたる。沖縄戦だけでなく、1879年に琉球国が廃滅させられた琉球処分以降から現在の沖縄を東アジアの歴史の中でとらえることが重要だ。

5月、川満彰・林博史著『沖縄県知事 島田叡と沖縄戦』(沖縄タイムス社)が出版された。近年、沖縄戦時の知事島田叡が美化される傾向を批判し実相を伝えた。また沖縄メディアの責任も問うた。 「沖縄戦について何十年にもわたって積み上げてきた住民の視点からの報道をかなぐり捨て、侵略戦争を推進した内務官僚たちを賛美する映画を後押しするようになったのか」(同書149㌻)。

22年の映画「島守の塔」では沖縄タイムス、琉球新報などは県民に資金造成を呼びかけ、誤った島田像を広めるのに加担した。この映画のホームページが根拠となり、23年の小学校教科書検定では島田が「命は宝だ」と呼びかけたとする教科書も登場した。結果的に沖縄のメディアは、歴史の誤った修正に加担した。

島田を持ち上げる日本本土の風潮は、一方では「台湾有事」に備えた日米の軍事展開に影響を受ける沖縄の人々については関心が薄い。制定当初は災害対応だけが注目された国民保護法を根拠に、有事対応として日常の人々を動かす仕組みが立ち上がっているにもかかわらず。

…… -

10面~11面 「守る会」解散 新団体設立へ 「記憶 反省 友好」再建誓う(栗原佳子)

県立公園「群馬の森」(高崎市)に設置された朝鮮人犠牲者を追悼するモニュメントが県の行政代執行で撤去されたのは1月末のことだった。それから3カ月半。碑を管理してきた市民団体「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会(以下、守る会)」は5月11日、20回目となる追悼集会を前橋市内で開いた。取り外されたプレートや碑文などを前に、200人を超す参加者が献花、怒りと悲しみを新たにした。守る会は合わせて総会を開催。この日をもって解散し、別の団体を設立し、再建を目指す方針を確認した。

追悼碑は2004年、「群馬の森」内に建立された。

1995年、市民有志が「戦後50年を問う群馬の市民行動委員会(アクション50)」を結成、県内19カ所で朝鮮人約6000人が強制労働させられ、300~600人が亡くなったという調査結果を初めてまとめた。

98年には「朝鮮人・韓国人強制連行犠牲者追悼碑を建てる会」(守る会の前身)が発足。県内外の1万人が賛同金を寄せた。2001年6月、県に用地提供を請願。県議会は全会一致で趣旨採択し、03年11月、群馬の森の敷地を提供することを当時の小寺弘之知事が決裁。04年4月の除幕式には知事の追悼の辞が代読された。追悼集会は碑前で行われてきたが、13年以降は、屋内で開催されている。

20年の節目となる追悼集会。壇上に「記憶 反省 そして友好」のプレート、碑文、鳩をモチーフにしたレリーフが並べられた。守る会が県に引き渡しを求め、本体を壊す直前に取り外されたものを引き取った。プレートの前には2月23日に86歳で亡くなった弁護団長で、守る会共同代表の角田義一さんの遺影もあった。

追悼の辞に立った玉村町の石川昌男町長は日本と朝鮮半島のかかわりの歴史を振り返りながら、怒りをにじませた。「外交の下支えという性格をも持つ追悼碑、市民運動の力を完全にそぐようなかたちで、県は撤去した。あまりに軽すぎる」

…… -

12面~13面 袴田さん釈放認めた元裁判長 「プロ」は耳を傾けない(粟野仁雄)

4月20日、浜松市で開かれた「袴田事件がわかる会」。講演者は2014年3月に静岡地裁が再審開始と袴田巖さんの拘置停止を決めた時の裁判長だった村山浩昭氏(現弁護士)。裁判官の思考がよくわかるので要約する。

袴田さんが有罪とされた証拠を読んでも、最終的に残るのは5点の衣類でした。捜査段階で初めはパジャマが犯行着衣と言っていたが、パジャマにはほとんど血がついていない。どうして5点の衣類が犯行着衣で、袴田さんの物であることを裁判所が疑わなかったのか。最大の問題です。

一審判決は、裁判官の目から見れば異様でした。出だしを読めば無罪判決のようです。

東京高裁で1976年に出た(控訴審)判決は5点の衣類が「犯人性の中核的な証拠」とはっきり言っている。一番整理されていたのは、2008年3月24日の第一次再審請求審の特別抗告審決定。袴田さんの犯人性について「申立人の自白を除いたもので認定できる」として一審も控訴審も整理され、裁判官の考え方がよくわかる。(袴田巖さんが)ズボンが(小さすぎて)履けなかったことについて表示(タグ)の型Bがある。

(筆者注。検察はB体のことで大きいから犯行時に履けたはずとした。後にBとは色を示すとわかった)。

「ズボンが長期間の味噌漬けの後で乾燥して収縮した」とし、履けなかったことは説明がつくとしている。

「5点の衣類はねつ造ではないか」という弁護団の主張について、特別抗告審決定は「味噌タンクの味噌の取り出しは、1967年7月21日から逐次取り出し、8月31日に最後の味噌を取り出す。その時に衣類が発見された。ねつ造するならば、発見の直前しか隠匿できないが、困難と考えられる。申立人との衣類と類似した衣類を用意し、複数の血液型の人血を付着させるなどの作為が必要となる」と。

…… -

14面~15面 ヤマケンのどないなっとんねん 「政治とカネ」ザル自民案(山本健治)

自民党が政治資金規正法抜本改正など本気でやる気などないことは誰もが予想していたが、国会会期があと1カ月と少しという5月17日になってようやく案が提出された。ユルユルザル法案で首相は自賛しているが、みんなあきれかえっている。

改正すべき第一は、議員が会計責任者や秘書などの責任にして逃げることを絶対に許さないことであり、責任を取らせ辞めざるを得ないようにすることであるが、自民党案では会計責任者や秘書などに報告書を作成させ、その確認をしたという「確認書」の作成・提出を議員に義務づけ、会計責任者が不記載や虚偽記載で処罰された場合、議員が「確認書」を作成していなかったり、内容を確認せずに作成したりした場合は50万円以下の罰金で公民権停止。これで連座制のような意味を込めたつもりらしいが、結局は会計責任者や秘書の責任にするだけであり、この程度の額で何が罰金か。

議員、政治家本人に責任をとらせるというのなら、実際の寄付受領や領収書発行、口座振込は議員がすべてできるわけではないので事務担当者がするにしても、収支報告書は本人が記入し、提出すればいいのである。何をふんぞり返っているのか。寄付をいただいた議員本人が感謝しながら記入し、決していいかげんな使い方はしませんと誓って、誰が見ても問題のない使い方をすればいいのである。

今回の自民党案で、もう一つあきれるのは収支報告書に不記載や虚偽記載などがあった場合には、その金額を国に寄付するとしていることである。ふざけるな。不記載や誤記は罪であり罰とされるべきものであり、相当額だけではなく2倍も3倍も没収されるべきで、何が同額を寄付か。罪の意識がないのにあきれる。

政治資金パーティー券の公開基準額も現行の20万円から10万円に引き下げる程度で、公明党は5万円に引き下げるべきだとして譲らず、結局、自民党単独提出になったが、自民党には抜本的改正などする気がないことは明白で、資金移動の公開についても1000万円以上としているが、これではトンネルになることに変わりはない。

本当に改めるのなら、企業や団体からのカネ集めの隠れみの、裏金づくりの温床、政治資金パーティーを止めることであり、収支の一切を公開し、厳格な第三者がチェックすることである。政治資金の流れを不明にしたり、横流ししたり、隠し財産、脱税のトンネルである政治団体間の資金移動をやめさせ、政党政治の基本に立ち返り、まとまもな綱領、それを実現するための具体的政策を掲げ、日常活動を通して党員を増やし、党費とカンパで活動を行うことである。

…… -

16面~17面 世界で平和を考える 母を殺されたイスラエルの平和活動家(西谷文和)

3月のイスラエル・パレスチナ取材最終日に最大都市テルアビブに入った。ユダヤ人であっても、みんながみんな、この戦争とネタニヤフ政権を支持してるわけではない。「悪夢のようなアベ政権」下にあっても、各地で9条の会が奮闘していたように、テルアビブにも戦争と占領に反対して奮闘している人々がいる。その中の1人、ヨナタン・サイダン(35)さんにインタビューした。

−−カナダから来たユダヤ人だとか?

1974年に母がカナダからイスラエルに移住して、私はべエリキブツで生まれた。(注:イスラエル建国時は社会主義者が多かった。彼らはキブツ=集団農場を作り、平等に耕し平等に受け取るという生活を続けている)

−−えっ、そこはガザから2㌔の、犠牲者が一番多かったところ?

そうだ。母親はハマスに殺されてしまった。

−−あなたと家族は無事だったの?

私は家族と一緒にテルアビブに住んでいるからね。母だけがキブツに残っていた。

−−その母親はずっと占領に反対していた?

そう。母はずっとパレスチナへの暴力と占領に反対する平和活動家だった。

…… -

18面~19面 フクシマ後の原子力 核のごみと交付金依存(高橋宏)

5月10日、佐賀県玄海町(げんかいちょう)が原発から出る高レベル放射性廃棄物(以下、核のごみ)の最終処分場選定を巡って、第1段階である文献調査を受け入れる意向を表明した。同調査を受け入れたのは北海道寿都町(すっつちょう)と神恵内村(かもえないむら)に続き、全国の自治体で3例目となる。ただ、玄海町には九州電力玄海原発があり、原発立地自治体としては初めての調査受け入れ表明となる。

北海道の2町が文献調査を受け入れたのはともに2020年11月で、その後は応募する自治体がなかった。23年には長崎県対馬市議会が調査受け入れを求める請願を採択したものの、市長が受け入れを拒否している。文献調査は約2年を要するとされていたが、両町の調査報告書の原案が出されたのは3年余りを経た今年2月だ。寿都町の全域と神恵内村の南端の一部が、次の段階の調査の候補地として示されたものの、正式にはまとめられてない。

玄海町にある玄海原発は1975年、九州で初めての原発として1号機が稼働して以来、計4基が建設された。原子炉が増えるに従って町の財政が交付金に依存する度合いが増していった。それに伴い、国の原子力政策への協力姿勢も強まり、2009年には全国で初めてプルサーマル発電を受け入れた。福島第一原発事故後も、全国的に早いタイミングで再稼働を容認している。1、2号機は廃炉が決定しているものの、現在は3、4号機が運転中だ。

文献調査は、受け入れただけで最大20億円の交付金が入る。玄海町は10年頃から町議が最終処分場建設を計画していたフィンランドの研修に参加するなど、関心を持ってきた。22年には町議全員が調査を受け入れた寿都町を視察している。そのような流れの中、今年に入って町飲食業組合など3団体が調査受け入れを求める請願を町議会に提出した。そして4月25日、全町議で構成する原子力対策特別委員会が、賛成多数で請願を採択したのだ。町議10人のうち、委員長を除き賛成6人、反対3人だった。

…… -

20面 台湾「228事件」提訴を断念 遺族が苦渋の決断(栗原佳子)

台湾で1947年、当時の国民党政権が多数の住民を殺害した「228事件」。被害認定を求めた沖縄・与那国島出身の2人について台湾の行政院は3月、遺族の3度目の申請の上訴を退けた。行政訴訟を起こすことができるが、80年近く前の事件の証拠を新たに探すのは困難で、遺族は断念という苦渋の決断をした。

228事件は台湾では長い間、タブーとされてきた。87年に戒厳令が解かれ、95年には李登輝総統が公式謝罪。事件の真相究明と犠牲者への賠償を法律で定めた。

犠牲者の認定は、財団法人「228事件記念基金会」が行い、結果に不服がある場合は行政院に上訴する仕組み。数万人ともいわれる犠牲者の中には当時、台湾にいた日本人も含まれていた。そのうち、沖縄県浦添市の青山恵昭さん(80)の父、恵先(えさき)さん=当時38歳=が2016年、外国人として初めて台湾政府から被害認定を受けた。その後、長野県出身者一人、韓国人一人が認定された。

今回、上訴が退けられたのは与那国島出身の仲嵩實(なかたけ・みのる)さん=当時29歳=と、石底加禰さん=当時39歳=。台湾の基隆に船を接岸し、船の部品を探していたところを国民党軍に捕まった。戦前から台湾で漁業に従事、戦後も国境を超えて往来していたという。

2人の消息は、現場を目撃し、与那国に逃げ帰った人たちが伝えた。町史には、2人が事件に巻き込まれ、犠牲になったことが記された。

遺族は16年、初めて被害認定を申請。以来、却下と申請を繰り返してきた。却下の大きな理由は、除籍謄本などに「マラリア」「昭和24年本籍地で死亡」などと記されていること。だが、戦後の混乱期、残された家族がやむをえず、こうした手続きをすることは珍しくなかったという。

…… -

21面 映画「ゲバルトの杜」 「内ゲバ」の闇掘り起こす(栗原佳子)

学生運動終末期に早稲田大学で起きたリンチ殺人事件を契機に、各派でエスカレートした「内ゲバ」。これまでほとんど語られてこなかった内ゲバの真相を描いたドキュメンタリー映画『ゲバルトの杜~彼は早稲田で死んだ~』が6月1日から大阪・第七藝術劇場で上映される。1960~70年代の政治闘争の時代を記録し続ける代島治彦監督(66)が、当時の関係者の証言と短編劇を組み合わせ立体的に描き出した。

1972年11月8日。早大文学部キャンパスで、第一文学部2年生の川口大三郎さん(20)が革マル派の学生に殺された。学生自治会室に拉致され、中核派のシンパだとして激しいリンチを受け、遺体は東大付属病院前に遺棄された。川口さんは学生運動や部落解放運動などに参加していたが、実際は中核派とほとんど関係がなかったという。この「川口君リンチ殺人事件」は、その後の各セクトによる内ゲバ激化の引き金となったといわれる。

代島監督は、機動隊との衝突の際死亡した京大生・山崎博昭さんを主人公にした前作「きみが死んだあとで」(2021年)の終盤で、内ゲバ殺人に触れた。しかし、自身は内ゲバについてのドキュメンタリー映画は作れないと思っていたという。「当事者や関係者が『記憶の井戸』をセメントで完全にふたをしていると実感しました」

転機は「きみが死んだあとで」の上映会。劇作家・鴻上尚史さんとアフタートーク、そこに映画の原案となる『彼は早稲田で死んだ』の著者、元朝日新聞記者の樋田毅さんが参加していた。殺された川口さんの1年後輩で、事件後、立ち上がった一般学生による「早大解放闘争」の中心人物。革マル派に襲撃され、重傷を負う。運動は挫折したという。

…… -

22面 経済ニュースの裏側 番外編「円安」(羽世田鉱四郎)

外国為替市場で円安が続き、いっとき対ドルで160円を突破。政府は大あわてで市場介入しましたが、円安基調に変わりありません。一方、大企業の業績は絶好調。トヨタ自動車は、純利益4兆9449億円と過去最高。大手総合商社も純利益が1兆円超えが続々。東証プライムの7割近くの大企業も、自動車などの製造業などを中心に、最終利益は前年の2割以上の好業績です。

円安効果で、訪日客が大幅増でホテル、レストランなど観光業も好調です。一方、実質賃金は、物価高に追いつかず、24カ月の減少で過去最長(厚労省・毎月勤労統計)。生活保護の申請も増加し続けています。アベノミクスの功罪で、明暗が分かれています。

アベノミクスの源流 簡単にご紹介。ユダヤ系の経済学者M・フリードマンが「通貨の供給量を制御して、経済はすべて市場に任せて自由にする」というマネタリズム理論を提唱。本音は、規制緩和に反対する市場原理主義の経済理論です。「経済はすべて自由にする」「貧富の格差は仕方がない」「富裕層が潤えば、その恩恵は下層階級にも及ぶ(トリクルダウン)という、いわば強者の論理です。それを発展させたMMT(現代貨幣理論)まで現れました(米国の経済学者ランダム・レイ)。 「自国通貨で国債(借金)を発行すれば、財政赤字を気にしなくていい」そうです。そのせいか、米国は、毎年、巨額の財政赤字を計上し、世界一の債務(借金)を背負う放漫財政ですが、改める兆しはありません。根底には、世界一の軍事・経済大国であり、世界にドルが氾濫する、「事実上のドル本位制」があるかと。米国は、マネーの氾濫からインフレ状態で、政府も庶民も借金に抵抗はないようです。参考までに「米国の財政赤字は、GDP対比で23年が6・2%」。ちなみに首から下が資本主義体制の中国は「7・1%(23年)」です。米国は「100日で1兆ドル、政府債務が増えている」とのこと(以上、雑誌「選択」5月号より)。

…… -

23面 会えてよかった 小底京子さん④(上田康平)

小底さんは「師匠にだけは自分の

今までのことを話して指導を受けた

方がいいと思った」。「師匠は(ハ

ンセン病について)わかっていたと

思う」という。

「いまだに、いつも励まされてい

る」。「師匠との出会いがあったか

らこそ、筝の道を歩いてこれた」。

「自分の今がある」。「自分の師匠、

誇りに思う」。筝のコンクールの審

査員に推薦してくださった。「感謝

です」

沖縄県立泊高等学校通信制課程

筝の師範の資格をとった小底さん

には愛楽園の職員であるお弟子さん

がいた。あるときそのお弟子さんが

「先生、こんなのありますよ」と泊

高校の通信制を教えてくれた。

「すぐに泊高校で通信制課程の書

類をもらい、前高校の成績と合わせ

て提出。前高校の1年次の単位は認

められ、2カ年で卒業できました」

1993年4月に入学したときは

42歳だった。42歳という年について

は、今だからできると、入学した。

「せめて高校だけは卒業したいとい

う気持ちが強かった」

…… -

24面 日本映画興亡史 「大東亜」幻想 東映に(三谷俊之)

幼い頃みた映画が、今も記憶の片隅に残っている。昭和29年正月上映の、東映『新諸国物語 紅孔雀』である。映画は「まだ見ぬ国」への思いや冒険の夢をかき立てられたが、どこかおどろおどろさも記憶にある。NHKラジオドラマの映画化で、これに主題歌があった。

1、まだ見ぬ国にすむという

紅き翼の孔雀鳥

秘めしねがいを知るという

秘めし宝を知るという

2、まだ見ぬ国は 空の涯

青き潮の海の底

深きねむりに埋もれて

いまもこの世にありという

昭和26(1951)年、東横映画と太泉映画を合併し、設立された東映は、『新諸国物語 笛吹童子』に続いて『紅孔雀』が大ヒットした。若き中村錦之助の主演で、プロデューサーはマキノ満男。制作陣の多くが満映の残党たちだった。立錐の余地もない満席の映画館で、6歳の私は「まだ見ぬ国」に憧れた。

東映設立は根岸寛一が絵図面を描き、笹井末三郎も協力し、マキノ満男が動いた。東京横浜電鉄(のちの東急)の五島慶太は、阪急創業者の小林一三が東宝やコマ劇場、宝塚歌劇団を創ったように、映画に興味を募らせた。そこで根岸とマキノたちが動いた。 東映は、満映の人々の再就職の行き場になった。彼らにとって、赤い夕陽の満州は見果てぬ夢であった。『紅孔雀』にはその夢が底流に漂っていた。ノンフィクション作家の吉田司は、『王道楽土の戦争』で、作家・作詞家のなかにし礼に語らせた。

…… -

25面 坂崎優子がつぶやく 表現強めの機能性食品

小林製薬のサプリメントによる健康被害で「機能性表示食品」がどういうものかを初めて知った方もいるのではないでしょうか。

「機能性」を表示できる食品は「保健機能食品」と総称され、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類があります。

1991年にまず「特定保健用食品」ができました。科学的根拠に基づいて、健康の維持増進に役立つことが認められます。表示されている効果や安全性は国が審査を行って許可します。

2001年に導入されたのが「栄養機能食品」です。ビタミンなど不足しがちな栄養素の補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届け出などをしなくても機能性を表示することができます。

「機能性表示食品」は15年にできました。届け出は必要ですが、国は審査をせず、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。科学的根拠としては、最終製品を用いた臨床試験結果、または最終製品や関与する成分の研究論文を示すことになっています。

ただ臨床試験といっても対象者が数人など、医薬品の試験とはレベルは大きく異なりますが、それでもそれなりの費用はかかります。一方、研究論文を根拠にすればさらに費用が抑えられるため、圧倒的に論文を根拠にしているものが多いのが実情です。論文による根拠が認められたことで、中小企業が参入しやすくなったと言われています。

…… -

26面~30面 読者からのお手紙&メール(文責 矢野宏)

もう一度との願い

参加できた茶話会

大阪市淀川区 小泉雄一

読者の便りでがん治療の困難さ、大変さを投稿されている埼玉県の根橋敬子さん。初めは元気づける立場であった私自身も昨年10月にすい臓がんを発症して、以降は根橋さんとメールで互いの近況をやり取りすることになりました。私の場合は発症したすい臓自体の腫瘍はそれほど大きくないのですが、周辺の重要な臓器に広がっており、判明した時点では外科手術は無理な状態であるため、抗がん剤治療しか選択の余地はありませんでした。

同じような時期にすい臓がんを表明した経済評論家の森永卓郎氏が、一度使用して自分は死にかけたと表現していた点滴薬「アブラキサン」を使用しています。森永氏はその後、自費でがんの遺伝子解析治療を行い、すい臓がんではないことが判明したため個人のがん特性に合った抗がん剤の使用を始めたことで、治療効果も確実で副作用も少ないため仕事復帰されています。

私たちも保険治療で遺伝子検査は可能ですが、標準治療に効果がないことを確認してからとなり、使用可能との判断時点では多くの患者の体力が限界に達しており、保険治療者が現実に遺伝子解析治療の恩恵を受ける機会は限られています。

副作用は人によって相違がありますが、私の場合は重要な免疫機能の造血幹細胞の数値が下がりやすいこと。味覚が変調して味に敏感になったり鈍感になったりで、満足に食べることができず、体力と体重の回復が現実には難しい。指先の末梢神経に異常が出ることはアブラキサン使用前に説明は受けましたが、現在は箸を扱うことも多少難しくなり食事中落とすこともあります。あわせて手足のしびれが強く、四肢が自分の物ではないように感じ、歩くのも大変です。

最大の困難は自分の体を投げ出したくなるほどの気怠さです。抗い動き続けることが重要だとと、何とか実践していますが、困難さは何とも言葉にしようがありません。

4月24日、多くの皆さんの協力をいただき、懐かしい「茶話会」に短時間でしたが参加できました。自分自身も動くことができるうちにもう一度との願いがかない、懐かしい皆さんとゆったりとした時間を過ごせて感謝しています。

大変失礼ですが、茶話会に参加される方はどこかに孤独を抱えておられる大人の方と感じておりました。しかし、その分しっかりと自分の言葉を耕してお集まりのようで、言葉は沈黙の裏付けがなければ重みを持たないように、孤独が個人の深みを作り出していると勝手に解釈をしておりました。

私にがんが取り付いてから改めて孤独であることを認識せざるを得ませんが、家族や友人の大切さも再認識する重要な機会でもありました。抗がん剤の副作用の困難さから逃げ出し、人間を辞めたいと感じることはありますが、どんなに惨めな病状になっても、自分の意識が正常に判断できる時まで、この難敵に最後まで抗うことを決意しています。

(歩くのもしんどい中、よく参加してくださいました。奇跡が起きて、またうずみ火事務所での茶話会に参加してもらえると、私は信じています)

…… -

27面 車イスから思う事 ようやく手にした黒帯(佐藤京子)

子どものころからスポーツが好きでいろいろな競技をしてきた。特に野球が大好きで、日曜日の昼は女子チームでプレーしていた。今でこそ高校生の硬式野球の女子チームが部活動としてあるが、野球はチームが解散するまで「女の子がするものではない」と言われ続けた。生まれてくる時代が少し早かったのかと思うと残念だ。

スポーツを楽しめたのも高校時代の3年間だけ。高3の時、体育の授業でバスケットをしていて接触して転倒、首にけがをした。

その後、体幹を強くできると聞いて水泳を始めた。ただ、仕事をしていたため、長くは続かなかったが……。通っていた障害者スポーツセンターにいると、いろいろな情報が入ってきた。パラリンピックに出るようになるまでには、地域の大会や全国大会に出場して記録を出さないといけないことなどを知った。

自分が機能的にできる種目を探していたら、陸上競技が一番良いと思い、フィールド競技(円盤投・砲丸投・こん棒投)の練習を始めた。やってみたら、これが投げ込むうちに、面白いほどツボにハマった。とにかく、投げることが楽しくて、投げる方向も力を出す加減も発見できた。記録も段々と伸びていった。ただ、練習場所には困った。投げる距離が伸び、グラウンド外に飛び出してしまうことが多くなったからだ。人が少ない時やグラウンドが開いてすぐに場所を取ったりしていた。地味に円盤を投げ続けて約10年。韓国・釜山でのアジア大会に出場でき、2004年のアテネパラリンピックへと続いた。結果は、円盤投2位、砲丸投4位。このまま4年後の北京、8年後のリオまでは出られると思っていた。

…… -

29面 絵本の扉「おぼえていろよ おおきな木」(遠田博美)

絵本作家の佐野洋子さんは、1977年の『百万回生きたねこ』で広く知られようになりました。今回紹介するのは、その1年前に発刊された作品です。表紙には、可愛い花が咲く大きな木の下に膝を抱えてひげのおじさんが座っています。横目で何か言いたげな表情。この大きな木にどんな文句があるのでしょう。

「みごとなおおきな木がありました。おおきな木のかげのちいさないえに、おじさんがすんでいました……」と話は始まります。

春に木はたくさんの花を咲かせ、郵便屋さんから「みごとな木だなあ」と言われます。しかし、おじさんにとっては「とんでもない木だ」。朝寝ていると、木に小鳥が集まり、うるさくて寝ていられない。木の下でお茶を飲んでいると、小鳥が茶碗に糞を落とす。洗濯をしても木の陰で乾きにくい。夏に木にハンモックを吊るして昼寝をしていると毛虫がぶら下がって来る。秋になると落葉が大量に落ちてくる。そのたびに、おじさんは、「おぼえていろよ」と言って、腹立ち紛れに木を蹴飛ばすのです。

冬になり雪が木に積もり、その雪がおじさんの上に覆い被さってきた瞬間、堪忍袋の緒が切れました。家に戻って斧を持って来たおじさんは、「おぼえていろ! おぼえていろ!」と叫びながら木を切り倒してしまいます。その夜、切り株だけになった大きな木のページは、左には「……」が1行のみ。右ページは三日月と寒風の中切り株が描かれています。

…… -

30面 うずみ火掲示板(矢野宏)

神戸でアジア講座

「アジア講座」が8日(土)午後2時~神戸市長田区久保町3のミャンマーKOBE事務所で開講、栗原が「沖縄・奄美の軍事要塞化」と題して講演する。当日、ZOOM視聴も。

会場はJR、地下鉄「新長田駅」から徒歩7分。ミャンマーKOBE(078・797・5216)まで。

柏原「九条の会」

柏原「九条の会」18周年のつどいが23日(日)午後1時半~柏原市民文化会館で開かれ、矢野が講演する。演題は「沖縄の今を知り、私たちの周りの変化も考えよう」

会場は近鉄「安堂駅」から徒歩3分。浜田さん(090・6245・1132)まで。

堺社保協30周年のつどい

堺社会保障推進協議会(堺社保協)の結成30周年のつどいが29日(土)午後2時~堺市立勤労者総合福祉センター(サンスクエア堺)で開かれ、矢野が「今の情勢を知ろう!」と題して講演する。入場無料。

JR阪和線「堺市」駅から徒歩3分。堺社保協(072・280・6077)まで。

-

30面 編集後記(矢野宏)

先月に続き、民間 ボランティアに参加 するため輪島市に入っ た。が、相変わらず 不気味な静けさに包 まれていた。能登半島地震の発生からまもなく5カ月になるのに、倒壊家屋は手つかずのまま。解体業者がいないから重機も見かけない。業者と住民との日程調整を行う職員が足りない。平日の昼間とはいえ、被災した家の中の片づけを手伝ってくれるボランティアも見当たらない。▼ふと、頭に浮かんできたのが「棄民」の二文字。「無駄な財政支出は避けたい」。先月、財務省での財務制度等審議会分科会で飛び出した発言だ。ネット上にも避難者に対する心ない言葉が並んでいる。「今だけ、金だけ、自分だけ」の新自由主義がここまではびこる世になってしまったのか。地震大国では、明日はわが身なのに…。▼「高齢化・過疎」とひとくくりにされる能登だが、若者たちが立ち上がっている。今月号で紹介した被災料理人たちもそう。自宅や店が全半壊となり、自分たちの生活も大変なのに、避難所で炊き出し支援。なぜ、自分のことは後回しにできるのか。被災者の一人が古くから伝わる言葉を教えてくれた。「能登はやさしや土までも」。厳しい自然と共存する中で培われた生き方なのかも。また来月も能登に入ろうと思う、知らないうちに「棄民政治」に加担させられていた、なんてことがないように。▼さて、元毎日放送アナウンサー水野晶子さんによる5月4日の能登半島地震の被災地支援ライブ「落語と朗読」。収益金14万円を、輪島市三井町を拠点に支援活動を繰り広げる「のと復耕ラボ」代表の山本亮さんに手渡しました=写真。ご協力ありがとうございました。 (矢)

-

31面 うもれ火日誌(矢野宏)

4月9日(火)

能登半島地震から100日。矢野、栗原は朝、特急サンダーバードでJR敦賀駅を目指すも暴風雨で湖西線が不通となり米原経由に。敦賀駅で北陸新幹線に乗り継いで金沢駅へ。片道2150円高くなったのに1時間遅れとは……。輪島市内で被災した料理人が行っている避難所への配食サービスを手伝う。夜、輪島市郊外に開設された「ボランティアBASE三井」で若者たちとテントに宿泊。

4月10日(水)

矢野、栗原 この日も配食サービスのお手伝い。ニンジンや玉ねぎ、小松菜など、山と積まれた野菜をひたすら切る。夕方、輪島市で被災した若者らのボランティア団体「のと復耕ラボ」による倉庫の解体作業を取材、夜帰阪。

4月11日(木)

矢野 夜、大阪市中央区のターネンビルで開かれた「大阪市立高校の無償譲渡を取り巻く現状」報告集会を取材。

4月12日(金)

矢野、栗原 午後、大阪府立高の定員割れ問題について、府立高等学校教職員組合の志摩毅委員長に話を聞く。

4月13日(土)

矢野 午後、大阪市北区の国労会館で開かれた「まちから樹木が消える不思議~おおさかマジックの裏がわ」集会。

4月14日(日)

矢野 午後、大阪市北区の本庄会館で開かれた「大阪人権シネマ」主催の「平和と人権学習会」で「ウクライナ、ガザ、そして大阪大空襲」と題して講演。

4月18日(木)

矢野 午後、滋賀県近江八幡市の県婦人会館で開かれた「しが部落史研究会」による「県水平社創立100周年記念事業」を取材。

4月22日(月)

午後、「9条連・近畿」共同代表の佐々木昭示さん、事務局長の高田博光さん、事務局次長の澤田和也さんがチラシセットのお手伝いに。ありがたい。

4月23日(火)

夕方、創刊から223号となる「新聞うずみ火」5月号が届く。佐々木さんと澤田さんが前日に続いての参加。長谷川伸治さんと柳田充啓さんが残りのチラシのセット作業を手伝ってくれ、工藤孝志さん、大村和子さん、康乗真一さん、樋口元義さんの手を借りて発送作業。郵便局から回収に来るのを待つほどの余裕。ビールが美味しい。

4月24日(水)

午後、うずみ火事務所で「茶話会」。すい臓にがんが見つかり、抗がん剤治療中の小泉雄一さんが参加してくれる。

4月25日(木)

矢野 午後、京都市内のキリスト教会で営まれた元大阪大教授の木戸衛一さんの妻の告別式。52歳…若過ぎる。

4月26日(金)

夜、うずみ火事務所で「酒話会」。定岡由紀子弁護士に代わって初めて「講師」を務めた水田隆三さんが憲法に男女平等をうたったベアテ・シロタさんの生涯を紹介する。

4月27日(土)

午後、大阪大空襲で母を、沖縄戦で父親を亡くした片山美津子さんが来社。矢野は水嶋勇さんとインタビュー取材。

栗原 午後、沖縄へ。

4月28日(日)

矢野 午後、太平洋戦争末期に大阪市東住吉区田辺に投下された「模擬原爆」。爆心地近くの町工場にいた龍野繁子さん、「7・26 田辺模擬原爆追悼実行委員会」の吉村直樹さんに話を聞く。

栗原 午後、「全学徒の会」の宮城誠三郎さんを那覇市の自宅に訪ねる。「令和書籍」について思いを聞く。夜は2月の台湾228事件追悼の旅参加者との懇談会へ。

4月30日(火)

矢野 午前に大腸内視鏡検査を受けたあと、西谷文和さんの吹田事務所で「路上のラジオ」の収録。テーマは「万博で維新失速。しかし大阪は……」。おっさん2人が言いたい放題。ラジオは楽しいな。

栗原 午前、うるま市石川の「NPO石川宮森630会」事務所へ。「自衛隊訓練場計画を断念させる会」共同代表の久高政治さんに話を聞く。現地も案内してもらい、帰阪。

5月4日(祝・土)

矢野 午後、大阪市此花区のクレオ大阪西で、元毎日放送アナウンサー水野晶子さんによるチャリティーライブ「能登半島地震・被災地支援 朗読&落語」を主催。85人が参加してくれ、矢野も被災地の現状を報告。この日の収益金は「のと復耕ラボ」へ。

-

32面 うずみ火講座(矢野宏)

6月1日のうずみ火講座は、大阪大空襲を題材にした創作落語を手がける三代目桂花団治さんをゲストに招き、新作「じいじの桜」を披露してもらいます。

空襲被災者が国に謝罪を求めた「大阪空襲訴訟」の上告が棄却されて今年で10年になります。今も置き去りにされている民間の空襲体験者の苦難について考えたいと思います。

【日時】6月1日(土)午後2時開場、2時半開演

【会場】大阪市此花区のクレオ大阪西・多目的室(JR環状線、阪神の「西九条駅」から徒歩4分)

【資料代】読者2000円、一般2200円

ベアテ・シロタさんのドキュメンタリー映画「私は男女平等を憲法に書いた」(ドキュメンタリー工房、朝日放送制作)上映会&トークを7月13日(土)午後2時半~クレオ大阪西・研修室で開催します。

【資料代】読者1000円、一般1200円

コント集団「ザ・ニュースペーパー」結成時のメンバーで戯作者の松崎菊也さんと石倉直樹さんを招いての「黒田清さんを偲び、平和を考えるライブ」が8月3日(土)午後2時半~大阪府豊中市の「すてっぷホール」で開催。菊也さんからメッセージが届きました。

「年に一度の大坂夏の陣。矢野さん、栗原さんはじめ、ご協力下さるみなさんはずっと気心知れたお仲間です。ご来場を楽しみに待っていて下さるお一人お一人に寄り添い、(などと聞いた風な)寄り添うと言いながら寄り添ったためしの無い総理やら環境省の役人からみゃくみゃく信奉者までブッタギリます。よろしゅ!」

資料代は読者2000円、一般2200円

なお、当日会場でお配りするパンフレットの「一声広告」(1口3000円~)を募集します。ご協力お願いします。

◆購読・継続方法 新聞うずみ火は月刊の新聞です。ぜひ、定期購読の輪にご参加下さい。

購読・継続を希望される方は、お近くの郵便局か銀行で年間購読料として1部330円(税込み)×12カ月分、計3960円を下記の口座にお振り込みください。毎月23日頃にお手元へ郵送します。

※郵便振替口座 00930-6-279053 加入者名 株式会社うずみ火

※りそな銀行梅田北口支店 (普通) 1600090 株式会社うずみ火

◆賛助会員・カンパの募集 新聞うずみ火の取材はすべて手弁当です。賛助会員として応援してくれる方を募集しています。購読料のほかに年会費(1万円~)を収めていただけると、新聞うずみ火をもう1部贈呈します。カンパの応援もよろしくお願いします。